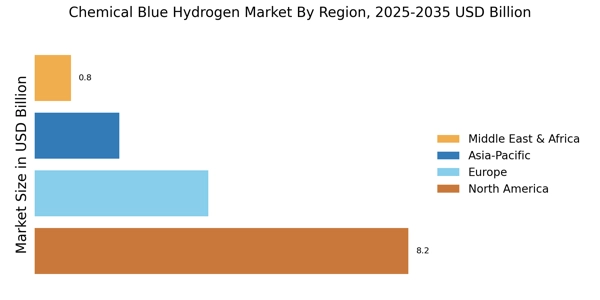

北美:创新与投资中心

北美有望主导化学蓝氢市场,这得益于对清洁能源技术的重大投资和支持性的监管框架。美国占据约60%的市场份额,加拿大紧随其后,约占25%。主要驱动因素包括联邦对氢气生产的激励措施以及各行业对低碳解决方案日益增长的需求。该地区致力于减少温室气体排放,进一步推动市场增长。

美国是主要企业的总部,如空气产品公司和BP,这些公司正在积极投资蓝氢项目。加拿大也正在崛起,壳牌和道达尔等公司的举措使其成为关键参与者。竞争格局的特点是私营企业与政府实体之间的合作,旨在提高氢气生产效率和基础设施发展。这种协同作用对于满足对可持续能源解决方案日益增长的需求至关重要。

欧洲:可持续性与监管重点

欧洲在化学蓝氢市场上迅速发展,受到严格气候政策和对可持续性强烈承诺的推动。德国和荷兰是最大的市场,共同占据约55%的欧洲市场份额。欧盟的绿色协议和国家氢气战略在促进该领域的投资和创新方面发挥了关键作用,目标是在2030年前显著减少碳排放。

德国、法国和荷兰等领先国家在蓝氢倡议中处于前沿,林德和西门子能源等主要公司引领潮流。竞争格局的特点是行业领导者与政府机构之间的合作,专注于研究和开发。强大的基础设施和技术进步进一步增强了该地区在全球市场中的地位。

亚太地区:新兴市场潜力

亚太地区在化学蓝氢市场上正见证日益增长的兴趣,主要受到工业需求和能源转型倡议的推动。日本和韩国等国正在引领潮流,约占该地区市场份额的50%。对清洁能源来源的推动和政府促进氢气采用的政策是重要的增长催化剂。此外,预计对技术和基础设施的投资将在未来几年增强生产能力。

日本的三菱重工业等公司专注于开发蓝氢技术,而韩国则在氢气基础设施上进行大量投资。竞争格局正在演变,国内和国际参与者都在争夺市场份额。政府与私营部门之间的合作努力对于推进氢气项目和可持续满足该地区的能源需求至关重要。

中东和非洲:资源丰富的氢气前沿

中东和非洲地区正在成为化学蓝氢市场的潜在中心,得益于丰富的自然资源和日益增加的能源多样化努力。沙特阿拉伯和阿联酋等国在市场中处于领先地位,共同占据约40%的地区份额。对多样化能源来源和减少碳足迹的关注正在推动对蓝氢项目的投资,得到了有利的政府政策和国际合作的支持。

沙特阿拉伯在氢气生产上进行大量投资,主要参与者如Equinor和道达尔等公司正在推动相关举措。竞争格局的特点是国有企业与私营企业的混合,所有企业都旨在利用该地区丰富的资源。随着全球对清洁能源解决方案的需求上升,中东和非洲有望成为蓝氢市场的关键参与者。